L’héritage du passé

Le monde médical de la Renaissance a inévitablement porté la marque de son homologue médiéval. À cette époque, la médecine était une composante de la physique – l’écho latin du ταφυσικα d’Aristote – englobant les sciences naturelles, la philosophie et la religion. Elle percevait le monde comme un macrocosme qui se reflétait dans le microcosme humain, de sorte que les lois régissant l’un régissaient également l’autre. L’ambition de l’homme de la Renaissance était de dévoiler et de comprendre la création de Dieu à travers ces deux sphères. La doctrine médicale a hérité de la synthèse de trois grandes traditions intellectuelles du Moyen Âge : les enseignements arabes de l’Antiquité, la doctrine chrétienne et la culture et la science du Moyen-Orient. Le corpus d’une bibliothèque médicale de la Renaissance comprenait les travaux d’Hippocrate (vers 460 – vers 370 avant J.-C.), d’Aulus Cornelius Celsus (vers 25 avant J.-C. – vers 50 après J.-C.), de Pedanius Dioscorides (vers 40-90) et de Galien (129-199/217), ainsi que ceux d’Avicenne (vers 980-1037), d’Averroès (1126-1198) et les enseignements de l’école de médecine de Salerne depuis son apogée entre le 10e et le 13e siècle.

La science médicale était basée sur la doctrine de l’humour exposée par Hippocrate et son « prophète » Galien. Étant un microcosme de l’univers, le corps humain était naturellement composé, comme l’univers lui-même, des quatre « éléments fondamentaux » que sont la terre, l’eau, l’air et le feu. Chacun de ces éléments était à son tour caractérisé par quatre « qualités » essentielles : le chaud, le sec, le froid et l’humide. En outre, le corps humain était baigné de quatre « fluides » ou « humeurs », caractérisés par deux « qualités » essentielles et un « élément fondamental » : le sang – chaud et humide – était associé à l’air ; le mucus – froid et humide – à l’eau ; la bile jaune – chaude et sèche – au feu ; et la bile noire – froide et sèche – à la terre. Dans des circonstances normales, les humeurs agissaient en harmonie pour produire un individu sain et « tempéré ».

Un mélange de professions et de compétences médicales

Les trois guildes de médecins, d’apothicaires et de chirurgiens ont constitué la base de la pratique de la médecine de la Renaissance. Au cours du siècle, ils se sont progressivement constitués en institutions distinctes, mais non sans heurts et sans concurrence. En plus de ces trois professions au sommet de la hiérarchie médicale, dirigées par des médecins, les citoyens du XVIe siècle pouvaient également avoir accès aux services d’un vaste éventail d’artisans prêts, en l’absence des trois notables, à entreprendre des interventions médicales basées essentiellement sur l’expérience pratique et la sagesse populaire. Bien que les médecins de la Renaissance aient des origines sociales très diverses, la possession d’un doctorat universitaire en médecine conférait à son titulaire un statut social relativement élevé. L’attachement à l’université était associé à un certain nombre de privilèges, un serment et des obligations. Dans les villes de province dépourvues d’université, l’organisation en corporations ou en collèges garantissait l’intégrité et la protection de la corporation des médecins. Par le passé, on notait l’existence dans les villes d’un statut particulier pour le chirurgien esthétique . Paris est une ville dans laquelle ce professionnel était cette personne qui arrivait a fait des soudures au niveau de la peau quand il y avait une déchirure de la peau. La ville de Paris regorgeait de plusieurs spécialistes de ce genre pour soigner l’élite.

Néanmoins, le fossé entre le médecin de la cour suprême et le médecin de province, ou entre le médecin privé d’une personnalité importante comme un prince, un prélat ou un ministre et le médecin du conseil municipal qui s’occupe des pauvres, était énorme. En général, cependant, les médecins limitaient leur pratique à une clientèle urbaine et aisée.

Les médecins s’habillaient de façon austère, avec une soutane et une cape noires, des poignets et un col rabattus, et un chapeau à large bord. Ce sont avant tout des hommes de lettres qui enseignent les sciences naturelles et les lettres dans les universités ou les Collèges de France. Humanistes et poètes, ils étaient bien plus adeptes du discours doctoral que de la pratique clinique ou de l’intervention, qu’ils déléguaient à des étudiants, à des barbiers ou même à des apothicaires.

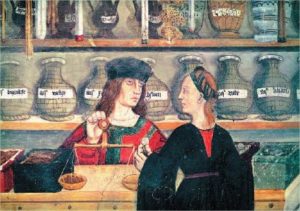

En France, les apothicaires s’associent aux épiciers pour former la deuxième des six confréries marchandes. Comme les médecins, ils jouissent d’importants privilèges à l’époque de la Renaissance, qui s’accompagnent également d’obligations et d’un serment très proche de celui de l’actuel serment d’Hippocrate. Les études pharmaceutiques étaient organisées depuis le siècle précédent en un apprentissage de plusieurs années couronné par la présentation d’un « chef-d’œuvre », selon la signification originelle du terme : une œuvre produite par un apprenti aspirant à devenir un maître artisan dans la guilde de son choix. L’apprentissage a été complété à partir de la seconde moitié du XVIe siècle par l’enseignement de la théorie qui préfigurait celle dispensée dans les écoles modernes de pharmacie. Les apothicaires s’habillaient comme les médecins, qu’ils servaient en délivrant leurs ordonnances.

Le monde professionnel de la chirurgie à la Renaissance est extrêmement complexe et conflictuel, dont la source première, mais non exclusive, réside dans le mépris que les médecins ont manifesté pour cette discipline « manuelle » dès le Moyen Age : au XIIIe siècle, alors que la science médicale était encore le privilège des hommes d’église, le canon 18 du IVe concile du Latran interdit « l’effusion de sang ». Cela équivalait à l’exclusion de facto de la chirurgie à la fois de la pratique médicale des hommes d’église et du cursus universitaire. Ainsi sécularisée, la chirurgie est laissée aux chirurgiens, qui l’enseignent dans des écoles dont la nature des relations avec les universités varie.

La deuxième source de conflit dans le monde de la chirurgie résidait dans les énormes disparités de connaissances et de pratiques au sein de la profession, du maître de chirurgie instruit au sommet de la profession au chirurgien barbier, qui avait appris son métier sur le tas et qui était autorisé à pratiquer la chirurgie mineure, la saignée et le pansement des plaies, au bas de l’échelle. Dans la lutte pour obtenir la reconnaissance de leur profession, les deux groupes ont dû lutter contre l’antagonisme et l’empiètement de la profession médicale formée à l’université tout au long du XVIe siècle. Au-dessous de ces deux groupes – principalement dans les campagnes, mais aussi dans les villes et les villages -, toute une série de praticiens desservaient les couches de la population qui n’avaient pas accès à un médecin ou à un chirurgien, pour des raisons géographiques ou financières.

La sagesse populaire, basée sur une combinaison de magie, de religion et d’empirisme, permettait à chacun de se soigner lui-même ou de consulter une personne plus expérimentée, plus née, plus instruite ou mieux nantie, prête à soigner un autre être humain par charité ou par esprit de camaraderie. Ainsi, les remèdes populaires, les actes de charité des prêtres ou des membres d’ordres religieux, les recommandations et les remèdes approuvés par les dames de l’aristocratie ou de la bourgeoisie étaient disponibles aux côtés des guérisseurs, des sorciers, des devins, des astrologues et des colporteurs de potions. Ensemble, ils formaient une armée hétéroclite de charlatans qui se livraient à une médecine illicite et généralement péripatétique, condamnée par les autorités médicales universitaires. À cette panoplie de praticiens douteux, sans oublier le recours constant et insistant à la foi (allant de la dévotion régulière aux supplications aux saints guérisseurs, en passant par toute une série de processions, de prières, de pèlerinages et de pénitences), s’ajoutait un certain nombre d’artisans qui exerçaient un métier spécialisé au-delà de la division des classes : les rebouteux, les barbiers péripathiques, les lithotomistes (extracteurs de calculs rénaux, vésicaux et biliaires humains), les spécialistes des hernies et des cataractes, les arracheurs de dents et les sages-femmes.